目次を読もう!②

2017.05.14 Sun by 個別指導塾maru

教科書の「目次」を活用することについてお話しています。

前回ブログの続きになりますがただの前置きですので、「アタシ忙しいのっ!」っていう人はここから読んでいただいても差し支えありません。

新年度が始まる4月にはほぼ全科目分の新学年用教科書が中学校から渡されます。

真新しい教科書を手にしたこの段階では、勉強が嫌いだったり苦手だったりする子でもそれなりのワクワク感を抱きつつ、裏表紙の下欄にちょっといつもより丁寧な気持ちで名前を書いたりするものです。

「よし!新学年はいっちょ気合入れて勉強してみるか!昨日までのオレとはワケが違うぜっ」と気持ちを新たにするかもしれません。

そしておもむろにページをパラパラとめくり、

「ほほう、なかなか難しそうじゃのー」とか、

「ここの単元はちょっと面白そうなりー」とか、

「うーむ、この写真のオジサンは落書きしやすそう」←いけません

などと思ったりするわけですが、その新鮮な気持ちを持っているその内に「目次」に目を通してみましょう。

「目次」には、その教科書の要点が順序立てて書いてあることは前回でも述べました。

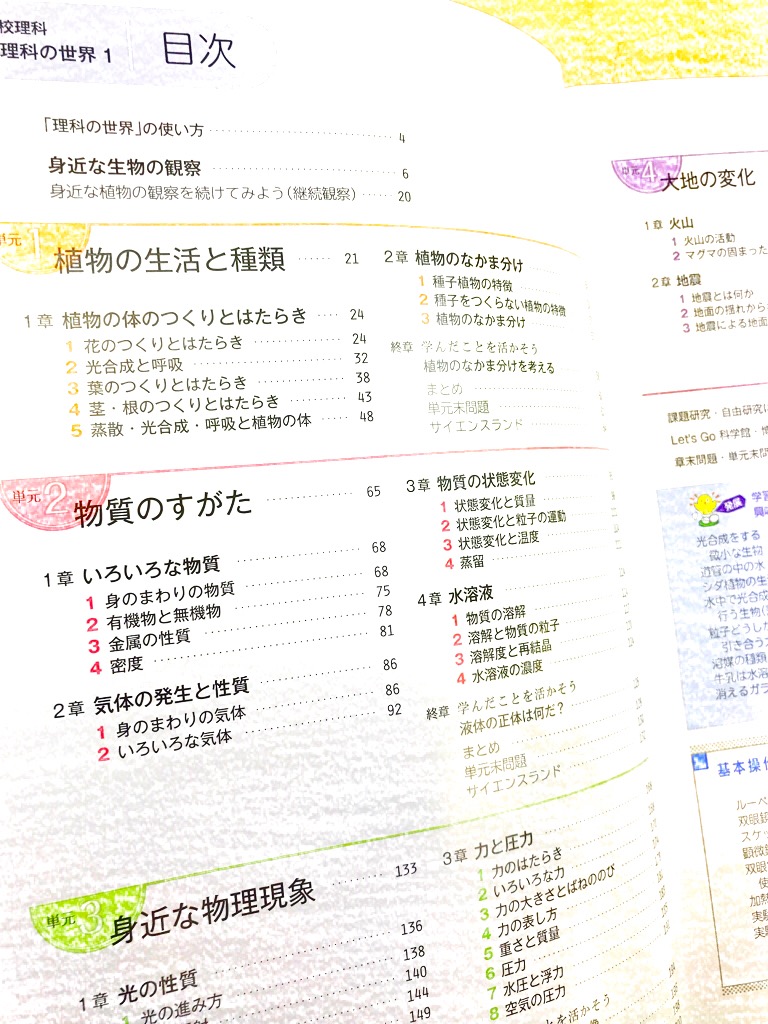

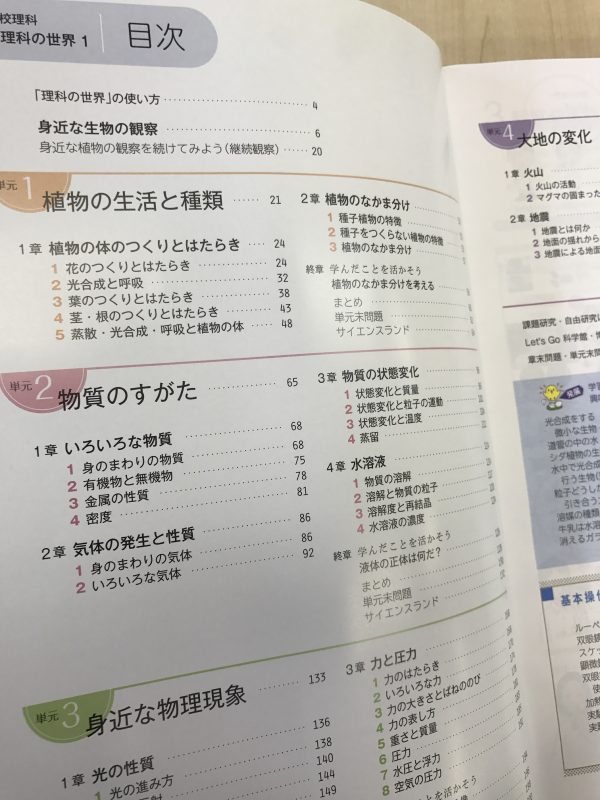

こんな感じですね。

例えば、中1の理科だと、おおまかな単元としては、

①花や葉のつくりについて

②いろいろな物質の性質について

③光や音の性質、圧力などについて

④火山や地震について

この4単元で構成されていることがわかります。

教科書の出版社、学校や先生の裁量により異なる場合もありますが、たいていはこの順序で学習を進めていくことになるわけです。

この年間学習内容の「全体像を把握すること」を新年度が始まってなるべく早いうちにやっておくことをオススメします。

当然どれもこれから授業で勉強することなのでなんだかよくわからなくて当たり前。

だから なんとなく でいいのです。

「最初は花のつくりかー、光合成とか小学校でやったなー」

「次は、物質か。いろいろな気体?二酸化炭素とかかなー??力と圧力の単元はめっちゃ細かく項目が分かれてるな」

「火山とかマグマとかはなんかちょっと面白そう。授業は後期に入ってからなのかなー」

こんな感じで。

こんな風に目を通すだけでも、その後の学習意欲と効果に少なからずの差が出てきます。

なんだったら、「状態変化って何かな?うぅ、知りたいっ」とか思って好奇心に駆り立てられてしまったら我慢する必要はありません。

該当ページへジャンプして読んじゃいましょう。

これだけでも立派な予習です。

数学でも目次を眺めていると、はじめのほうは式とか計算とかが出てきて、次に比例・反比例という聞いたことのある言葉が登場し、その後は図形のことを勉強するのかな、ということがなんとなく見えてくるはずです。

こういうことだけでも理解しておくことが結構大事なんです。

そして、もし興味をそそられたらページをめくってみましょう!

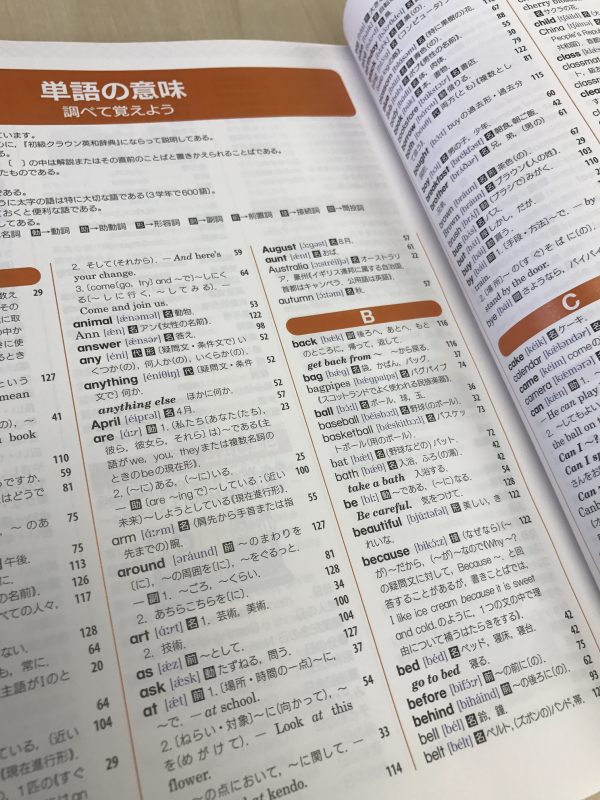

また、目次が教科書のはじめにあるとすれば、終わりのほうにあるのは「さくいん」ですね。

用語や語句の意味を知るのに便利です。

これは学習を進める中で辞書代わりにおおいに利用してほしいと思います。

特に英語はその教科書で使われている単語が網羅されているのでしっかりと活用すべきものです。

忘れてしまったらいちいちページをめくる癖をつけてほしいですね。

目次を通して、これから「何をどれだけ学習するのか」をとらえること。

そして「なんだっけ?」とか「なんだろう?」とかを感じて、自分の知的好奇心を一度くすぐってみてください。

大切なのは何事も準備です。

これから学習する知識を収納するための「棚」を自分なりに用意しておくことで、理解度は違ってきます。

全体の学習量をざっくりと把握して、どれくらいの受け皿が必要なのかを感覚でつかんでおくことです。

授業を受ける時には「なんかコレ見覚えあるな」とか「あ、これ聞いたことあるわ」という状態になっているだけで十分。

漠然と丸腰受け身状態で学校の授業に臨むのとでは雲泥の差です。

まだ新年度が始まって間もない4~5月中にぜひ一度時間を作って「目次学習」に取り組み、「全体をなんとなく捉える」ということを意識してみてください。

やる気と根性があったら目次を順番通りに言えるよう暗記にチャレンジしてもいいですな。

一度ノートに書きだしてみてもいいかもしれません。

そして、その単元の学習に入る前にもう一度単元全体に目を通すことで、学習ポイントを頭の中で整理することができます。

ゼンタイゾウヲハアクする・・・

今回は中学生向けの内容でお伝えしましたが、この「目次を読んでまず全体像を把握すること」は、もちろん小学生だって高校生だって有効です。大人のための効果的な読書術や資格取得の勉強法としても、ネットでもたくさん紹介されているようなのでチェックしてみてはいかがでしょう。

あ、ちなみに目次を読んだだけで定期テストで良い点はとれません。その後は当然、教科書の中身に入って細かいところまで何度もしっかり覚える努力をしたり、練習問題をたくさん解いてトレーニングする必要があることは言うまでもありませんね。あくまでも勉強を「効果的」にするための方法ということです。

個別指導塾maru