中3社会51点→80点のワケ

2019.07.02 Tue by 個別指導塾maru

中3(男)社会

51点(2年学年末)⇒80点(3年前期中間)29点UP

R君は中2の12月に入塾してきました。

当初は平日の個別指導週2回で英語と数学の受講のみでしたが、中3になり学習意欲も少しずつ高まってきた4月のタイミングで、当塾で土曜日に行っている「理社ゼミ」を追加受講することになりました。

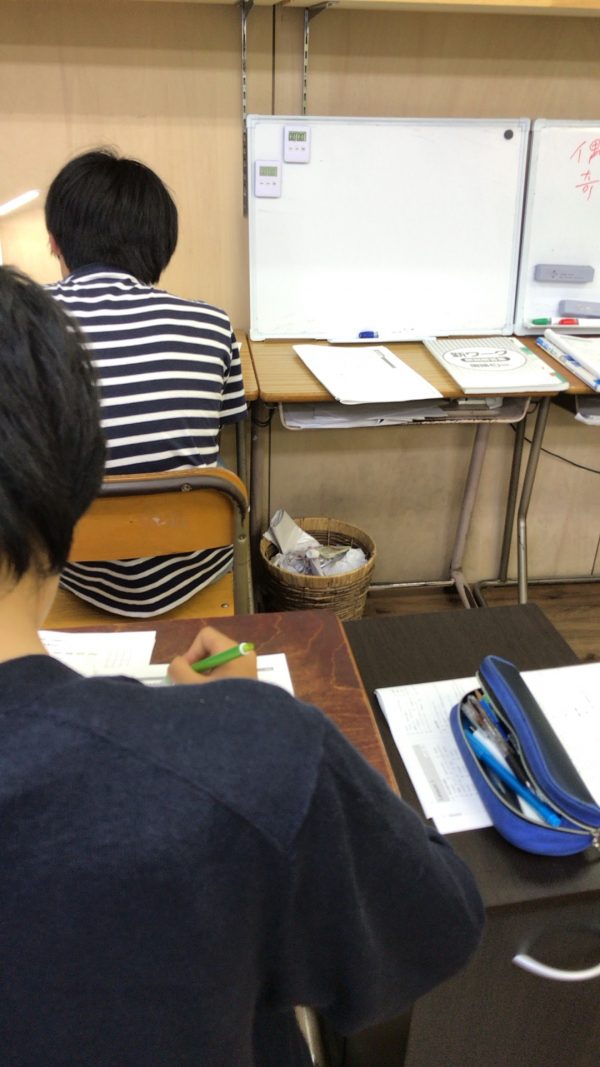

「理社ゼミ」は個別指導とはやや指導スタイルが異なり、「演習重視型」の授業プランです。

個別指導よりも長い時間(中3であれば1回で3時間)を確保し、基本的には次の理科・社会のテストに向けた単元に合わせて多くの問題に取り組みます。(生徒ひとりひとりの目的や達成度合いにより他の科目の補強に充てる場合もあります)

理科、社会はたくさんの知識をインプットし、テストや入試本番でそれを適切にアウトプットする力が必要です。

特に社会などでは「解き方」や「考え方」というよりも「覚えていなければどうしようもない」ことが大半ですよね。

理科の法則や計算、グラフや表の見方などが必要だったり、テストによく出る出題パターンについては一斉授業形式で解説を行うこともありますが、基本「生徒がいかに自分自身で知識を吸収し、それを定着させるか」に重きを置いて日頃の指導を行っています。

学校の授業で習ったところでもそれだけですべて覚えられるわけではありません。

テスト直前だけの復習、演習よりも日頃から毎週毎週習ったことを反復したり、逆に学校の授業の予習段階でも学習内容をある程度把握してから学校の授業に臨むことで知識の定着率は格段に違います。

まだあまり覚えられていないうちや予習内容の場合は教科書や教材、プリントの説明ポイントを読み調べながらまずは基礎的な穴埋め問題にあたり一度答え合わせをする。

間違えた問題、空欄だった問題はしっかりと設問と正しい解答を照らし合わせながら確認する。

必要に応じてまた少し違った問題集などから同じ難易度の問題に取り組む。

その次は基礎知識をもとに標準的な問題、発展的な問題へとステップアップする。

答え合わせをして解説まできちんと読み込む。

それでも理解が出来ない部分は必ず質問をしてもらい解決、納得をしてもらう。

当たり前といえば当たり前なんですが、「なんとなく問題やる」⇒「ただ〇か☓をつけるだけの答え合わせをする」⇒「解説やポイントをろくに読まない」というような生徒も少なくありませんから、こうした作業をきちんとできるように指導、チェックをします。

いわゆる「勉強の仕方」ですね。

「覚えなさい」と言われてもどうしたら良いか分からない、あるいはやっていることが明らかに間違っていることは多々見受けられます。

正しい取り組みが出来るようになれば家庭でもどんどん自分でやるようになるし、出来なければいけないと思います。

自分なりの工夫もそこから生まれてくるものです。

また、「理科や社会が苦手~」と言う生徒の中には、

「そもそも圧倒的に勉強時間が足りていない」ことが多いです。

「勉強時間が足りない」⇒「点数が取れない」⇒「苦手と感じる」⇒「勉強したがらない(得意な事、出来ることしかやりたがらない)」という負のスパイラルに陥っている状況です。

なので、生徒一人ひとりに合った課題を用意して、単純に勉強時間を確保させることがまずは重要だったりします。

ということで、「問題演習の量と時間をかけて徹底した知識の定着を図ること」と「自分一人でも取り組めるための勉強の仕方の指導」を重視した土曜の「理社ゼミ」受講が見事にハマり、功を奏した生徒の一人が今回のR君でした!

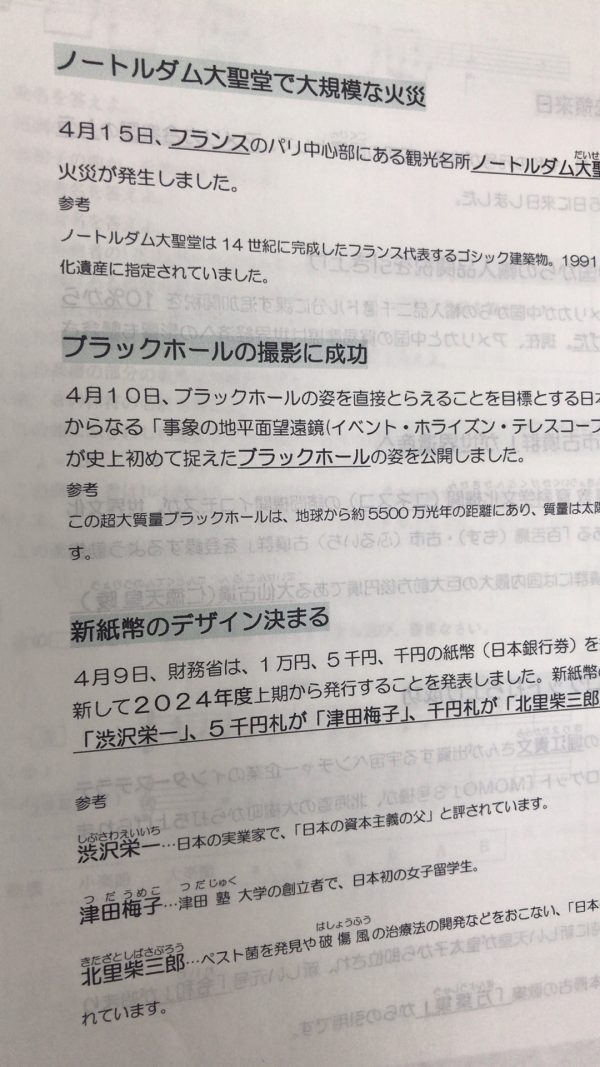

今回、社会は歴史の江戸時代後期~明治時代は日清・日露戦争あたりまでがテスト範囲でしたが、R君はプリントの進め方などの指示をきちんと守り、その時々で与えられた課題に黙々と集中して取り組める時間が増えてきました。

分からないことを自分から質問できるようになったり、必要な事を要求してくるようになり、学習に対して主体的な姿勢に変化したことが今回結果を出せた一番の要因だと思います。

最近では毎回「(家でもう一度やりたいので)今日と同じプリントください」と言ってきます。

みるみるヤル気になっているR君に今後も期待してます😊

個別指導塾maru